Le destin tragique de Robert Denoël

Entretien avec Louise Staman

Entretien paru dans le "Bulletin célinien", n°255, juillet-août 2004

Alors qu’une biographie de Robert Denoël était annoncée depuis plusieurs mois en France, c’est d’outre-Atlantique qu’est venue la surprise. Nous avons déjà évoqué ce travail (n°s 248 et 250) dû à un auteur américain, A. Louise Staman. Sa pugnacité de chercheuse et sa maîtrise des dossiers complexes ont abouti à un livre passionnant : With the Stroke of a Pen (A Story of Ambition, Greed, Infidelity, and the Murder of French Publisher Robert Denoël) (« D’un coup de plume. Une histoire d’ambition, de cupidité, de trahison ; le meurtre de l’éditeur français Robert Denoël »).

« Tête romaine, figure romantique, mais empreinte d’énergie. Les yeux observateurs, sous les lunettes, pétillent d’esprit. ». Ainsi a-t-on décrit Robert Denoël dans la presse, trois ans avant sa mort. Dans la nuit du 2 décembre 1945, on lui tira une balle dans le dos. Six jours plus tard, sa maison d’édition changeait de propriétaire. Tels sont les faits bruts.

De la lointaine Géorgie, dans le sud-est des États-Unis d’Amérique, A. Louise Staman a bien voulu répondre aux questions que nous lui avons posées sur celui qui fut le premier éditeur de Céline.

Comment en êtes-vous venue à rédiger un livre sur Robert Denoël ?

Pendant des années, plusieurs professeurs et écrivains ont utilisé mes compétences de chercheuse. Je n’oublierai jamais la première question que m’avait posée un professeur de français : « Qui est Pierre Frondaie ? ». Il ne trouvait rien sur cet écrivain, pas même en France. Après quelques semaines, je lui ai envoyé 200 pages sur Frondaie, ancien époux de Jeanne Loviton, laquelle était dans l’auto avec Denoël la nuit de son meurtre. J’avais trouvé la réponse à sa question, non en France, mais à l’Université de Michigan. Il m’a rapidement envoyé d’autres noms trouvés dans un certain dossier. « Qui sont ces personnes ? », m’a-t-il demandé. De la même façon, je lui ai adressé ce que j’avais découvert. C’était un travail plaisant pour moi.

Après quelques mois, il m’a envoyé une copie du dossier. Des centaines de pages de documents ! Un archiviste français, qui savait pertinemment que l’on ne pourrait jamais publier l’histoire de Denoël en France, avait signalé l’existence de ce dossier à cet ami américain qui étudiait la vie et l’œuvre de Jean Genet, un auteur de Denoël. Le dossier, sous scellés pendant près de quarante années, venait d’être ouvert aux chercheurs. Après avoir obtenu les permissions nécessaires, ce professeur américain en avait fait une copie. « Le Dossier de non-lieu du 28 juillet 1950 » se compose des documents de la Cour et des enquêtes de police relatives à l’assassinat de... Robert Denoël. D’abord, je ne souhaitais pas le lire. Tant de pages ayant trait à une affaire judiciaire ! À contrecœur, j’ai néanmoins commencé. Surprise ! Les conclusions de ce dossier n’étaient pas du tout celles que je tirais moi-même de sa lecture ! J’ai alors acheté un dictionnaire juridique, et j’ai relu attentivement le dossier. Ma stupéfaction allait croissant ! Je l’ai lu une troisième fois… et ce que j’avais pensé la première fois se confirmait bel et bien.

J’ai d’abord travaillé en collaboration avec ce professeur, mais il s’intéressait plus à Genet qu’à Denoël. En outre, il n’avait pas étudié le dossier et n’avait jamais lu Céline. Puis il est devenu très malade et s’est désintéressé de cette affaire... Mais, moi, désormais, rien ne me passionnait davantage que Robert Denoël.

Pourquoi avoir choisi une forme romancée pour écrire cette biographie ?

La plupart de mes lecteurs sont américains. Nous n’avons jamais été occupés par une armée étrangére. Alors, il est très facile pour nous de dire : « Moi, je ne collaborerai jamais ! Jamais de la vie ! » Je voulais montrer que les choses ne sont pas si simples. Pour la plupart des Français, la vie sous l’Occupation était très compliquée. L’histoire de cette période est aujourd’hui présentée de manière manichéenne : héros contre méchants. Moi, je voulais montrer un éditeur, un homme d’affaires, qui ne s’intéressait pas à la politique, qui n’était même pas Français d’origine. Et je voulais que mon lecteur se dise : « Qu’aurais-je fait si j’avais été à la place de Denoël ? ». En fait, je voulais intéresser non pas l’érudit ou le connaisseur averti de cette période, mais le lecteur ordinaire. Donc, j’avais besoin d’une histoire captivante au lieu d’une biographie en bonne et due forme, destinée à un public sachant bien ce qui est arrivé durant ces années terribles. Deux observations à cet égard : 1) Comment faire d’une histoire si compliquée un récit facile à comprendre ? Pour moi, la solution consistait à présenter au lecteur les réflexions du chercheur, qui peut ainsi proposer une déduction logique de choses ne s’expliquant pas aisément ; 2) Seul un chercheur peut trouver la vérité dans l’affaire Denoël. Aux États-Unis, deux bons chercheurs ont provoqué la démission d’un président (Richard M. Nixon). Or, beaucoup de gens pensent que les recherches sont ennuyeuses. Dans ce livre, je voulais aussi montrer l’excitation du chercheur face aux pistes qu’il suit. C’est comparable à une chasse au trésor. C’est pour toutes ces raisons que j’ai décidé d’écrire cette histoire sous forme romancée.

Quelle place pensez-vous que Denoël occupe dans l'édition française ? Comment jugez-vous son travail d'éditeur ?

Robert Denoël constitue toujours une sorte de bouc émissaire de l’édition française. En outre, il continue à être lié à la figure de Gaston Gallimard. Si on regarde sur Internet, on verra le plus souvent que les vrais auteurs de Denoël sont présentés comme s’ils avaient été depuis le début des auteurs de Gallimard. Cette vision des choses commence à changer, mais très lentement.

C’est aussi une destinée peu commune. Robert Denoël est venu de Liège à Paris en 1926. Il n’avait pas d’argent, pas d’amis importants, pas d’expérience véritable comme éditeur — rien. Et avant sa mort en 1945, il a lancé les carrières d’Eugène Dabit, Blaise Cendrars, Luc Dietrich, Dominique Rolin, René Barjavel, Elsa Triolet, Jean Genet et Nathalie Sarraute. ...Et bien entendu, celle de Louis-Ferdinand Céline ! Il a aussi édité Antonin Artaud, Paul Vialar, Robert Poulet, Jean de Bosschère, Louis Aragon, Lucien Rebatet, et René Laporte, parmi tant d’autres. Ce n’est pas tout : avec sa « Bibliothèque psychanalytique », il fut parmi les premiers à faire connaître les œuvres importantes de psychanalyse en France. Et avec sa « Collection des trois masques », il a présenté les nouvelles pièces du théâtre français. Robert Denoël était l’éditeur de ce qu’il y avait de nouveau en France dans plusieurs domaines : l’art, la littérature, le théâtre, et la psychologie. Il s’est même intéressé à la littérature pour enfants.

Ce qui me paraît vraiment incroyable, c’est le fait que les historiens de la littérature décrivent cet homme de grand talent comme l’éditeur collaborationniste par excellence et affirment sans sourciller que sa mort fut un « crime crapuleux » .

Si vous aviez à faire le portrait de Robert Denoël, quel serait-il ?

Trois personnes ont fait un bien meilleur portrait de lui que je ne pourrais le faire : L.-F. Céline, Robert Poulet et Henri Thyssens.

Ceci dit, quand je pense à Robert Denoël, je vois ses yeux étincelants. Il est assis à une table avec d’autres personnes (des femmes, des hommes). Il joue aux cartes avec bravade, il prend des risques, mais étudie bien ses cartes. Il est très éloquent, mais on ne comprend pas toujours ce qu’il veut dire. Il sourit... Ses cartes sont très bonnes. Est-ce qu’il triche ? Il y a un mur derrière lui. Et dans ce mur, un petit trou avec un œil qui observe les cartes de Denoël. Tout le monde sourit. Leurs conversations sont brillantes. Mais les jeux sont faits...

Pour quelle raison la revue Notre combat, créée par Denoël en 1939, fut-elle mise à l’index par l’occupant ?

Notre combat était une revue bien conçue (des écrivains de talent y donnaient des articles intéressants), et elle est rapidement devenue très en vogue.

Mais cette revue avait un ton très patriotique (et donc anti-allemand), ce qui valut des ennuis à Denoël lorsque les Allemands ont occupé le pays.

Sur un site Internet, où les éditions Denoël sont présentées, on peut lire que c’est pour maintenir à tout prix sa maison que Robert Denoël publia en 40 les Discours de Hitler, et ensuite les pamphlets de Rebatet. Est-ce à dire que cette initiative ne reflétait aucunement l’idéologie de l’éditeur et qu’il s’agissait en l’occurrence de pur opportunisme ?

Robert Denoël s’intéressait avant tout à la littérature. Mais il souhaitait aussi que sa maison d’édition fût le reflet des idées politiques du temps. Sur ce point, il était d’accord avec son adversaire, Gaston Gallimard, qui pensait qu’un bon éditeur doit tout publier : Léon Blum aussi bien que Léon Daudet. Les deux hommes estimaient que ce n’était pas le rôle d’un éditeur de censurer les œuvres de leurs auteurs. Durant les années trente, Denoël, comme la plupart des autres éditeurs français, a tout aussi bien publié des livres fascistes / antifascistes, communistes / anticommunistes, et philosémites /antisémites. À l’époque, un éditeur digne de ce nom se reconnaissait précisément au fait qu’il publiait des auteurs aux idées politiques complètement différentes, voire même opposées.

On évoque souvent les livres fascistes ou antisémites publiés par Denoël, mais on ne rappelle jamais qu’il a aussi édité des livres signés Franklin D. Roosevelt ou... Staline. Et on ne dit pas que Fayard et Grasset ont également édité Hitler, ou que Stock, Émile-Paul, Albin Michel, et Gallimard, parmi d’autres, ont, eux aussi, publié des œuvres très favorables à l’occupant. Pourquoi cette discrimination ?

C’est précisément l’un des sujets de mon livre.

Pour quelle raison Denoël publia-t-il Les Beaux draps à l’enseigne des Nouvelles Éditions Françaises plutôt que sous celle des éditions Robert Denoël ?

C’est apparemment à la demande des Allemands que Denoël a créé cette collection de livres antisémites intitulée « Les Juifs en France ». Mais, ayant déjà payé cher pour ses publications anti-allemandes d’avant-guerre, il s’est sans doute demandé ce qui lui arriverait si les Alliés sortaient vainqueurs du conflit. Ainsi s’est-il décidé à regrouper ces livres antisémites sous l’égide des Nouvelles Éditions Françaises que même ses amis décrivaient comme une maison d’édition « très théorique ».

Était-il antisémite comme son auteur fétiche ? On peut le penser en lisant son article « Louis-Ferdinand Céline, le contemporain capital » paru en novembre 1941 dans le premier numéro du Cahier jaune. Cet article constitue un véritable dithyrambe du Céline pamphlétaire. Qu’en pensez-vous ?

Dès 1936, Denoël défend, avec Apologie de « Mort à crédit », son auteur principal. Et il a continué avec des articles comme « Louis-Ferdinand Céline, le contemporain capital », « Comment j’ai connu et lancé Louis-Ferdinand Céline » et diverses interviews. C’est la raison pour laquelle on a pensé que Céline et son éditeur étaient liés par de solides liens d’amitié et une connivence parfaite sur le plan idéologique. Si on y regarde de plus près, on constate que ce n’était pas vraiment le cas. Par ailleurs, les relations entre les deux hommes étaient souvent houleuses, et Denoël a même confié, dans une interview à l’hebdomadaire Marianne, que Céline n’était pas un homme aimable.

On ignore aussi que Denoël partageait certaines critiques à l’encontre de Mort à crédit. Ainsi, René Lalou a fustigé la « monotonie du vocabulaire où les mots orduriers deviennent aussi conventionnels que les "flammes" et les "ondes" des poètes académiques. Monotonie surtout des sentiments » (Les Nouvelles littéraires, 23 mai 1936). Denoël a précisément essayé de tempérer la violence, la monotonie, et la noirceur de ce livre, disant à Céline : « Il ne faudrait pas qu’on nous taxât de pornographie… Nous avons acquis des sympathies précieuses. Ne nous les aliénons pas » (Robert Poulet, Entretiens familiers avec Bardamu, p. 53). Mais à lire son apologie, on peut croire que Denoël était absolument sur la même longueur d’ondes que son auteur. Et c’est la même chose avec ses autres prises de position en faveur Céline. On y trouve certes une dérive antisémite — et croyez bien que je ne l’excuse pas du tout —, mais le comportement de Denoël est assurément plus complexe. Sous l’Occupation, la plupart des éditeurs se sont séparés sans ménagement de leurs auteurs juifs. Denoël, lui, les aidait et en a même cachés dans sa maison, comme Elsa Kagan-Triolet. Par ailleurs, à cette époque, il a publié des auteurs juifs et/ou communistes (Aragon, par exemple), et il a conservé jusqu’à la fin de sa vie des liens amicaux avec son ex-associé, Bernard Steele, qui était juif. Pour survivre en tant qu’éditeur, Denoël était prêt à beaucoup de concessions, mais il faut se garder d’en tirer des conclusions trop hâtives sur le plan idéologique.

Un ami de Denoël, Victor Moremans, a évoqué son courage : « Denoël n’avait peur de rien », a-t-il dit. N’est-ce pas ceci qui lui a valu sa perte ?

En réalité, je crois que Denoël n’ignorait pas la peur. Il craignait avant tout la faillite ou la perte des éditions qu’il avait fondées et auxquelles il était très attaché. Céline et d’autres lui ont vivement conseillé de quitter la France après la Libération. Lui ne voulait pas abandonner la partie, c’est-à-dire sa maison d’édition. C’est elle, en fait, qui lui a valu sa perte.

En avril 1945, Denoël entreprend de publier, à l’enseigne des éditions de la Tour, une collection populaire à la gloire de la Résistance française. Ici encore, pur opportunisme ?

Certes, il y a beaucoup d’opportunisme chez Denoël. À cette époque, la France avait besoin de héros, de la gloire française. Denoël pensait qu’il pourrait faire de l’argent avec une telle collection –, et il avait toujours besoin de l’argent. En outre, si cette collection pouvait contrebalancer les livres favorables à l’occupant qu’il avait édités, c’était pour lui chose utile. Il ne faut pas oublier qu’il était dans l’attente d’un procès pour « atteinte à la sûreté de l’État » en raison notamment de ses publications anti-sémites et du prêt que lui avait fait un éditeur allemand, Wilhelm Andermann. Tout ceci ne signifie pas pour autant que Denoël n’avait pas d’estime pour la Résistance française. Encore une fois, les choses sont complexes...

Comment peut-on expliquer, étant donné ses activités d’éditeur sous l’Occupation, qu’en juillet 1945, il bénéficia d’une décision de classement devant la Commission d’épuration ? N’est-ce pas surprenant ?

Pas du tout. À cette époque, il avait pour maîtresse Jeanne Loviton. C’était une avocate intelligente qui connaissait beaucoup de personnes influentes. Nul doute qu’elle a agi efficacement à l’époque. Plus tard, elle a même obtenu un jugement selon lequel les éditions Denoël n’avaient rien fait de répréhensible sous l’Occupation ! Et on sait que Céline ne s’est pas privé d’utiliser ce jugement pour sa propre défense.

Précisément, Jeanne Loviton était aux côtés de Denoël lors du procès de juillet 1945 à l’issue duquel il n’a pas été jugé coupable d’intelligence avec l’ennemi. Pensez-vous que l’influence de Jeanne Loviton eût pu être également décisive lors du procès qui devait avoir lieu en décembre 45 ?

En juillet 1945, Jeanne Loviton était la compagne de Robert Denoël. En novembre, quelque chose – j’ignore quoi – est survenu, et les sentiments de Denoël ont apparemment changé. Par ailleurs, il n’est pas douteux que, durant cette période, Jeanne Loviton était également la maîtresse de Paul Valéry, et ce jusqu’à sa mort en juillet 1945. Armand Rozelaar, l’avocat de Cécile Denoël, a, par ailleurs, fourni l’élément suivant : « Dans les derniers jours de novembre, Denoël téléphona à sa femme. Cette communication fut surprise par la femme de chambre de Mme Denoël, qui pourra éventuellement la confirmer. Denoël déclara à sa femme que tout était changé et la pria d’abandonner, tout au moins momentanément, toute procédure de divorce, ajoutant que sa situation pourrait bien s’arranger sous peu » (Lettre au Juge Gollety, 21 mai 1946)

Quel a été, selon vous, le rôle de Gaston Gallimard avant le rachat de la maison Denoël ?

Gallimard était le principal concurrent et même l’adversaire de Denoël. Cette hostilité qui date de l’époque de la parution de L’Hôtel du Nord d’Eugène Dabit (1929) s’est poursuivie jusqu’à la mort de Denoël. Ces deux éditeurs se sont « volé » des auteurs et ne se sont guère ménagés. Le fait que Gallimard ait laissé échapper Céline a également joué un rôle important. On a même dit que Gallimard avait agi en coulisses pour que le Goncourt soit attribué à Mazeline (édité par lui) plutôt qu’à Céline (édité par son concurrent). Tout cela a donné lieu à un fameux scandale qui a profité, sur le plan commercial, à Céline et à son éditeur. En une année, plus de 100.000 exemplaires du Voyage furent vendus. Ce succès énorme a naturellement exacerbé la rivalité entre les deux éditeurs. Sous l’Occupation, la politique éditoriale de Gallimard ne fut pas neutre puisqu’il publia des livres fascistes et antisémites et qu’il confia les rênes de La Nouvelle Revue Française à Pierre Drieu La Rochelle très engagé, comme on sait, dans la collaboration. Par ailleurs, Gaston Gallimard lui-même accepta de se rendre à des réceptions organisées par l’Institut allemand. Avant son procès, Denoël affirmait que si on l’accusait de « collaboration », il allait alors montrer celle de ses confrères, et surtout celle de Gallimard. La nuit de son assassinat, le 2 décembre 1945, le dossier de sa défense disparut à jamais, en même temps que la copie qu’il en avait faite et cachée. Dans le troisième Rapport de la Préfecture de Police (25 mai 1950), il est avancé que le dossier de Denoël pourrait être la cause, ou l’une des causes, du crime.

Vous avez eu accès au dossier de police concernant son assassinat : quelle conclusion en avez-vous tirée ?

Quatre conclusions, en fait : 1) L’assassinat de Denoël n’était certainement pas un crime crapuleux ; 2) Une grande partie de l’élucidation de ce crime se trouve dans ce dossier ; 3) Les coupables ont été protégés par des scellés, et par des personnes très importantes dans le gouvernement français ; 3) Il y avait vraiment des intouchables en France ; 4) On n’a pas simplement tué Denoël, on a aussi volé sa maison d’édition.

Et quelle conclusion tirez-vous de la manière dont la justice française s'est occupée de l'enquête ?

Ce qui est arrivé est l’une des conséquences directes de l’Occupation. Durant cette période, le pouvoir judiciaire français est devenu assujeti aux Allemands et à Vichy. On pensait qu’après la Libération, le pouvoir judiciaire recouvrerait son indépendance. Ce n’est pas vraiment ce qui s’est produit.

Dans la version officielle de l’assassinat de Denoël, on dit qu’il se trouvait devant le Ministère du Travail la nuit du 2 décembre 1945 parce qu’il avait un pneu crevé. Est-ce donc par hasard qu’il se trouvait là où on l’a tué ?

C’est un exemple de ce que l’on trouve partout dans le dossier. Madame Loviton raconte l’histoire du pneu crevé aux policiers. Cette histoire devrait être facile à vérifier. Mais où est ce pneu ? Nulle part. Personne (sauf Loviton) ne se souvenait d’un pneu crevé — ni la nuit du crime, ni après. Les policiers qui ont emmené la voiture à la fourrière ne se sont pas souvenus d’un pneu crevé. Personne n’a changé de pneu. On dit que les policiers ont conduit la voiture au poste de police. Comment a-t-on fait cela avec un pneu crevé ? Autant de questions que l’on peut se poser...

Même chose avec les clés de Denoël. Les policiers ne les ont pas trouvées. Tout le monde (sauf Loviton) a dit que Denoël avait beaucoup de clés. Loviton affirme qu’il n’en avait pas –, et on la croit. Selon Loviton, il n’avait pas de papiers non plus et pas d’argent. Dès le début de l’enquête, on s’aperçoit que les affirmations de Mme Loviton ne sont jamais mises en doute, et par conséquent, jamais vérifiées.

Vous avez publié tous les noms de personnes liées à cet assassinat : n'y avait-il donc aucun risque à le faire aux États-Unis ?

Aux États-Unis, un auteur peut écrire sur n’importe qui et si cette personne est décédée, personne ne peut menacer l’écrivain d’un procès. Il en va bien différemment en France.

En décembre 1948, Cécile Denoël a obtenu un jugement condamnant Jeanne Loviton à la restitution des parts de la société Denoël. Sur quoi se basait le tribunal pour ordonner cette restitution ?

Le 28 décembre 1948, le Tribunal de Commerce a estimé que les données indiquées par Jeanne Loviton étaient inexactes, notamment la date des cessions des parts. En fait, les dossiers officiels et la comptabilité des Éditions Domat-Montchrestien (de Mme Loviton) s’avéraient difficiles à vérifier. Le juge a, par ailleurs, établi que Robert Denoël n’était pas du tout la personne désargentée que Mme Loviton a décrite. Il a annulé la « pseudo cession » [sic] des parts dont elle se prévalait depuis quatre ans pour diriger solidairement les Éditions Denoël avec les Éditions Domat-Montcrestien. Jeanne Loviton a également été tenue de verser 500.000 francs de dommages et intérêts au fils de Robert Denoël. Toutes ces décisions furent remises en question par la Cour d’appel.

Qu’est-ce qui déclencha, en décembre 1949, une nouvelle information du Parquet dans l’affaire de l’assassinat de Robert Denoël ? La simple demande de Cécile Denoël était-elle suffisante pour ouvrir une nouvelle information ? Y avait-il des éléments nouveaux dont elle pouvait se prévaloir ?

Selon le dossier, Cécile Denoël avait convaincu le Procureur général, Antonin Besson, que tous les éléments du dossier n’avaient pas été suffisamment pris en compte. J’ignore évidemment ce qui a pu se tramer en coulisses. En revanche, je puis affirmer ceci : il ne faut pas plus de quinze minutes de lecture du dossier pour un avocat, et surtout pour un procureur général, pour se rendre compte des contradictions et contrevérités qui s’y trouvent. Il y aussi beaucoup de versions successives et contradictoires de la part des témoins.

En 1950, la presse française a consacré de nombreux articles mettant en cause le témoignage de Jeanne Loviton dans l’affaire du meurtre de Denoël. Avez-vous eu connaissance de ces articles ? Si c’est le cas, que faut-il en penser ? La presse de l’époque fait-elle un rapprochement avec l’enregistrement au tribunal de commerce de la Seine, le 8 décembre 1945, de la cession de toutes les parts de Denoël en faveur de Jeanne Loviton ?

Bien entendu, j’ai lu tous ces articles. Un des plus notables est celui d’Abel Manouvriez titré « La volonté du mort » et publié le 18 novembre 1949 dans Paroles françaises. Henri Thyssens l’évoque dans son article « Un cinquantenaire oublié »(accessible sur votre site Internet). Les journaux du temps prenaient position pour l’une ou l’autre des parties, en l’occurrence les deux dames : Cécile Denoël et Jeanne Loviton. Un autre article a paru dans Combat (3-4 décembre 1949) sous le titre « Un secret bien gardé » : il évoque l’influence de Jeanne Loviton dans le milieu judiciaire. Citation d’un juge consulaire rapporté dans cet article : « Jamais nous n’avons reçu tant de sollicitations et des plus diverses. » Durant la période du 13 au 20 janvier 1950, quand l’affaire fut à nouveau sous les feux de l’actualité judiciaire, presque chaque journal de la capitale commentait les positions des deux parties.

En ce qui concerne la cession des parts à Loviton, c’est essentiellement un article de Robert Dabois (Express-Dimanche, 30 avril 1950) qui l’a évoquée. Ce journaliste relève la décision de décembre 1948 et observe qu’il est étonnant que « le Parquet n’ait pas encore pris position dans cette affaire ».

On a également parlé d’interventions exercées par le couple Bidault auprès des magistrats pour ce qui concerne les parts cédées à Loviton. Qu’en est-il exactement ?

Georges et Suzanne Bidault étaient, dit-on, des amis de Jeanne Loviton. La nuit de l’assassinat, Jeanne Loviton a téléphoné à Yvonne Dornès, amie proche de Suzanne Bidault et fille de Pierre Dornès, conseiller et maître de requêtes à la Cour des comptes. Cette personne avait des amis très haut placés, et aussi de l’influence à la Préfecture de Police de Paris. Yvonne Dornès était également co-propriétaire des Éditions Domat-Montchrestien, fondées en 1929 (Denoël lui-même avait investi dans ces éditions et y a amené certains écrivains de renom). On relève souvent dans la presse de l’époque des allusions à l’influence des Bidault, mais sans les nommer directement. On évoque aussi l’influence de Germain Martin, ancien Ministre des Finances et ami personnel de Jeanne Loviton. Après la décision de non-lieu prononcée par Antonin Besson, procureur général de la République, les commentateurs favorables à Cécile Denoël font des allusions à l’intervention des Bidault, mais, encore une fois, sans les nommer précisément. On signale aussi la présence de Mlle Suzanne Pages du Port à l’hôpital Necker (où l’on avait transporté le corps de Denoël) dans la nuit de l’assassinat. Cette amie de Jeanne Loviton avait été pressentie par Denoël pour diriger officiellement les Éditions de la Tour après le départ de Maurice Bruyneel. Elle avait beaucoup d’influence dans la police, surtout auprès du Préfet de Police. On voit donc que, dès le début de l’enquête, Jeanne Loviton peut compter sur l’appui de personnes importantes.

Quelles sont, à votre avis, les découvertes qu'il y a encore à faire sur ce sujet ? Et quelles sont les archives auxquelles le chercheur ne peut avoir actuellement accès ?

À vrai dire, je crois qu’il y a encore des choses à tirer de ce dossier. Par ailleurs, au début de mes recherches, j’ai lu qu’il y avait un deuxième dossier secret de Denoël. J’ai d’abord pensé que c’était faux. Aujourd’hui, j’ai de bonnes raisons de penser que c’est vrai, et il n’est pas impossible qu’il existe toujours. À la fin de sa biographie de Gaston Gallimard, Pierre Assouline évoque des archives de cet éditeur auxquels il n’a pas pu avoir accès. Gallimard a-t-il détruit ces archives ? Existent-elles toujours ? Assouline raconte que Gallimard ne parlait jamais de l’Occupation. Pourquoi ? Il y a encore beaucoup de papiers juridiques à étudier de plus près. Le rôle occulte du parti communiste français entre 1945-1950 demeure largement méconnu. Quels documents liés à l’histoire de Denoël reste-t-il ? Peut-on étudier les documents des avocats français décédés ? Je l’ignore. Mais si on peut le faire, il y en a cinq au moins dans cette affaire dont on doit étudier les archives. C’est capital. Et aussi les documents privés de deux ou trois personnalités importantes du gouvernement de l’époque.

Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confrontée lors de la rédaction de ce livre ?

Ce que j’ai trouvé surprenant, c’est que ce crime connaît encore des prolongements aujourd’hui. C’est incroyable, mais vrai. D’abord des coupables, et puis leurs héritiers et leurs parents, ont mis en garde chaque chercheur qui tentait de trouver la vérité à ce sujet. Ce qui est arrivé à l’archiviste évoqué plus haut est grave ; je ne peux malheureusement en dire davantage.

D’autres chercheurs ont également eu des ennuis. Moi-même, j’ai aussi fait l’objet de pressions. Et les réponses les plus fréquentes qui m’ont été adressées étaient : « “NON !” ; “Qui êtes-vous ?” et “Vous n’avez pas le droit” ».

Quelle a été la réception critique de votre ouvrage aux États-Unis ?

En Amérique, j’ai eu deux très bonnes critiques : une critique qui appréciait mon travail, et l’autre qui n’appréciait pas du tout le fait que, dans cette histoire, je donne la parole à la chercheuse. Et ce qui est arrivé à mon éditeur est, selon moi, assez étrange. Peu avant la parution de mon livre, on a laissé entendre que Von Holtzbrinck (propriétaire de ma maison d’édition) avait peut-être collaboré pendant la Deuxième guerre mondiale. En revanche, la presse n’a pas commenté mes conclusions ni évoqué l’attitude des éditions Gallimard sous l’Occupation.

Par ailleurs, mon éditeur a revu nettement à la baisse le tirage initialement prévu de mon livre et n’a consenti aucune publicité pour celui-ci. Hormis par Internet, il est difficile de se le procurer aujourd’hui.

La plupart des Américains qui ont lu mon livre ont été passionnés par cette histoire. Comme je l’espérais, beaucoup ont été amenés à se demander : « Qu’aurais-je fait à la place de Denoël ? » Mais presque personne en Amérique ne connaît le nom de cet éditeur. Et sans publicité, le livre ne peut rencontrer le public auquel il est destiné.

Quels sont les obstacles éventuels à une édition française ?

On a acheté les droits pour faire publier une édition de ce livre en France. On l’a traduit en français. Puis, les avocats s’en sont mêlés. Conclusion : le projet d’édition française du livre a été suspendu. J’ai aussi découvert que la liste des personnes qui peuvent intimider un chercheur en France est bien longue.

Avez-vous découvert d'autres éléments après la publication de votre livre ?

Oui, il y en a beaucoup. À vrai dire, je ne souhaite pas abandonner mes recherches. Deux choses m’apparaissent capitales : 1) L’enfance de Jeanne Loviton, telle qu’elle est racontée ici et là, n’est pas du tout conforme à la réalité ; 2) Bernard Steele est une personnalité plus importante qu’on ne le croyait.

Vous écrivez que le meurtre de Robert Denoël est l’un des plus importants de cette époque. Pourquoi ?

Je ne dis pas cela parce que l’on a tué un homme qui comptait dans l’édition française contemporaine, mais parce que cet assassinat, et l’enquête qui a suivie, est révélatrice de ce qui est arrivé à l’appareil judiciaire français suite à l’Occupation. Les Allemands et Vichy sont souvent intervenus dans les procès. Ceci a affaibli le rôle des juges, surtout celui du juge d’instruction qui était tout à fait indépendant avant la guerre. Bref, le pouvoir exécutif a pris le pas sur le pouvoir judiciaire. On était en droit de penser que ceci allait changer après la guerre. Or, divers historiens et même des juges suggèrent que de Gaulle et Bidault sont eux-mêmes intervenus de temps à autre dans des procès. Et des personnes influentes au sein du gouvernement étaient devenues intouchables. Leur bonne foi avait valeur de dogme, y compris dans le cas d’affaires liées à un meurtre.

Quid de cette affaire aujourd’hui ?

Pendant des décennies, le dossier Denoël a été mis sous scellés, à l’instar du dossier de l’assassinat de John F. Kennedy qui l’est maintenant aussi aux États-Unis. Dans les deux cas, on doit se demander pourquoi. Pour protéger les innocents ? Pour des raisons de sécurité nationale ? Ou pour protéger les coupables ? À ma connaissance, on a menacé de procès en diffamation chaque historien et chaque chercheur qui a essayé d’étudier le cas de Denoël, et il y en eut quelques-uns. Et presque toujours lorsqu’on met un dossier sous scellés, les papiers les plus importants ont tendance à disparaître. C’est vrai pour beaucoup de papiers concernant l’Occupation de la France… et cela va certainement être vrai dans le cas de l’assassinat de Kennedy (où on a, d’ailleurs, déjà « perdu » pas mal d’éléments). Dire la vérité en histoire, c’est fondamental, surtout pour les nations libres. S’il est vrai qu’il y a beaucoup de faits dans l’histoire de la France et des États-Unis qui sont condamnables, je pense qu’il importe de les dénoncer afin que cela ne se répète plus.

Propos recueillis par Marc Laudelout

____

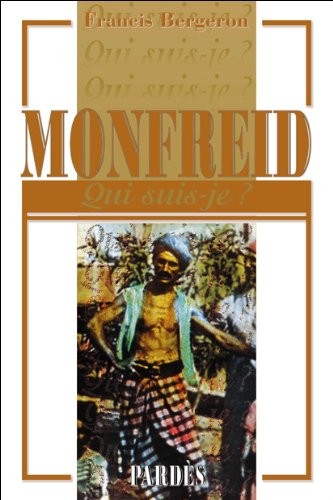

A. Louise Staman. With the Stroke of a Pen (A Story of Ambition, Greed, Infidelity and the Murder of French Publisher Robert Denoël), St. Martin’s Press [New York], 2002, 354 pages.

Disponible auprès de la Librairie La Sirène, 14 rue du Pont, B 4000 Liège, Belgique. Tél. 04/222.90.47. Courriel : sirene@easynet.be. Prix : 25 €, franco. Règlement par chèque bancaire ou postal à l’ordre de Henri Thyssens.

Sortie du Bulletin célinien n° 312, octobre 2009.

Sortie du Bulletin célinien n° 312, octobre 2009.

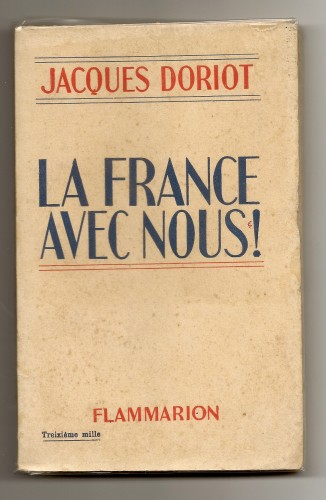

Formé dans les écoles du Komintern à Moscou, député communiste à 25 ans, maire de Saint-Denis à 32, Jacques Doriot fut au sein du PCF le grand rival de Maurice Thorez. Pour avoir refusé de se plier aux exigences de Staline et prôné trop tôt un rapprochement avec les socialistes, il est exclu du Parti en 1934.

Formé dans les écoles du Komintern à Moscou, député communiste à 25 ans, maire de Saint-Denis à 32, Jacques Doriot fut au sein du PCF le grand rival de Maurice Thorez. Pour avoir refusé de se plier aux exigences de Staline et prôné trop tôt un rapprochement avec les socialistes, il est exclu du Parti en 1934.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

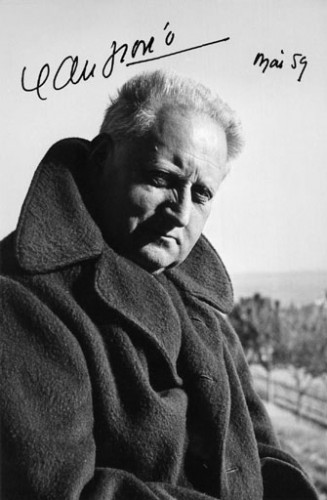

Digg Dominique de Roux et L.-F. Céline

Dominique de Roux et L.-F. Céline

Mars 1962

Mars 1962

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998